Opini

Sudan, Suriah, dan Pola Perang yang Diulang-ulang

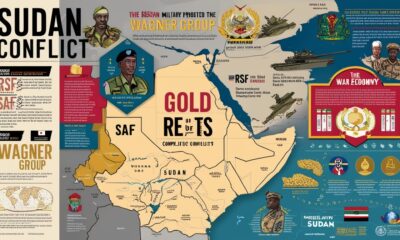

Ada pemandangan yang terasa akrab, meski letaknya ribuan kilometer dari sini. Di sebuah meja rapat di Zurich, seorang pemimpin negara yang sedang terkoyak membeberkan berkas keamanan penuh tuduhan: delapan ibu kota, senjata, dana, pelatihan, bandara yang dibuka khusus, ribuan tentara bayaran. Kita semua pernah mendengar kisah ini, tapi nama negara yang jadi panggung selalu berganti. Dulu Suriah. Sebelumnya Libya. Kini Sudan. Ironisnya, skripnya sama, aktornya berbeda, sutradaranya jarang berubah.

Saya rasa, inilah salah satu drama paling mahal di dunia—perang yang dimulai dengan janji-janji moral dan diakhiri dengan reruntuhan yang tak pernah benar-benar dibangun kembali. Abdel Fattah al-Burhan, Presiden Dewan Kedaulatan Sudan, datang bukan untuk basa-basi. Berkasnya memuat cerita yang, jika benar, mengungkapkan betapa konflik ini bukan sekadar urusan internal. Ada bandara yang sengaja dibiarkan terbuka untuk aliran senjata. Ada ratusan penerbangan kargo yang membawa bukan hanya roti dan obat, tetapi senjata canggih untuk Rapid Support Forces (RSF). Ada perekrutan puluhan ribu tentara bayaran dari seantero Afrika, bahkan dari luar benua.

Kita tahu pola ini. Dulu di Suriah, ada “Friends of Syria” yang diiklankan sebagai solidaritas internasional, padahal pada praktiknya adalah konsorsium politik dan militer untuk memastikan pemerintah yang sah terpojok dan oposisi bersenjata tetap kuat. Di Libya, ada operasi “perlindungan sipil” yang akhirnya meruntuhkan negara tanpa peta jalan membangunnya kembali. Kini, Sudan menghadapi skema yang sama, hanya kemasannya berbeda. Di setiap kasus, selalu ada dalih moral yang dibawa di awal—perlindungan warga, demokrasi, atau hak asasi manusia—yang perlahan berubah menjadi justifikasi pengiriman senjata dan intervensi politik.

Bila kita telisik, intervensi semacam ini punya urutan yang nyaris matematis. Pertama, framing: pemerintah diposisikan sebagai sumber masalah tunggal, oposisi diangkat jadi “wakil rakyat”. Kedua, penguatan aktor non-negara dengan suplai senjata, pelatihan, dan legitimasi politik. Ketiga, jalur logistik yang melibatkan negara tetangga dan bandara tertentu. Keempat, konflik dibiarkan mengeras, bahkan sengaja dipelihara, hingga kedua pihak tergantung pada pasokan eksternal. Dan terakhir—ini bagian yang paling kejam—ketika negara itu runtuh, semua pihak pergi, menyisakan kekosongan kekuasaan dan rakyat yang kebingungan.

Berkas keamanan Sudan ini, bila dibaca dengan kepala dingin, mengindikasikan bahwa perang di sana bukan sekadar perebutan kursi kekuasaan. Ia adalah perang proksi, ajang uji pengaruh di Afrika Timur dan Laut Merah. Kawasan ini strategis: jalur perdagangan internasional, akses ke sumber daya alam, dan pintu masuk ke Afrika Tengah. Tidak heran jika “kepedulian” negara-negara tertentu terhadap Sudan terasa seperti kepedulian yang penuh perhitungan, bukan sekadar belas kasihan.

Namun, ada ironi yang tak kalah getir. Di pertemuan yang sama, delegasi AS—yang disebut dalam laporan itu—menyampaikan apresiasi atas kerja sama keamanan di masa lalu. Mereka membicarakan penanggulangan terorisme, perdagangan manusia, migrasi ilegal, dan sebagainya. Ini seperti dua orang yang sedang bertengkar keras, lalu tiba-tiba tersenyum ketika mengingat pernah makan siang bareng. Diplomasi memang kadang terdengar seperti sandiwara yang aneh.

Saya teringat bagaimana di Suriah, pertemuan-pertemuan internasional berjalan paralel dengan pertempuran sengit di lapangan. Para diplomat berbicara tentang “solusi politik” di ruangan ber-AC, sementara di luar sana, kota-kota hancur oleh artileri. Di Sudan, kita melihat nada serupa: pembicaraan soal stabilitas di satu sisi, tuduhan keterlibatan dalam mendukung pihak yang justru mengacaukan stabilitas di sisi lain.

Kalau ada yang berpikir bahwa Sudan bisa keluar dari situasi ini hanya dengan menumpas RSF, saya rasa itu terlalu naif. Masalahnya bukan hanya pada RSF sebagai entitas militer, tapi pada jaringan pasokan dan dukungan yang melingkupinya. Anda bisa membubarkan RSF di atas kertas, tapi selama jalur senjata dan dana tetap mengalir, akan selalu ada “RSF baru” yang muncul dengan nama berbeda. Seperti memotong rumput liar, bukan mencabut akarnya.

Lebih jauh lagi, pola intervensi semacam ini kerap meninggalkan luka yang tak terlihat: rasa ketidakpercayaan mendalam antarwarga negara, polarisasi yang tak mudah dihapus, dan generasi muda yang tumbuh dengan keyakinan bahwa kekuasaan hanya bisa diraih lewat senjata. Ini bukan hanya tragedi politik, tapi tragedi sosial yang efeknya bisa bertahan puluhan tahun.

Kita di Indonesia mungkin merasa ini jauh. Tapi pola ini relevan sebagai pelajaran. Betapa gampangnya sebuah konflik domestik berubah menjadi ajang tarik-menarik kepentingan asing. Betapa mudahnya isu moral dijadikan pembungkus untuk kepentingan strategis. Dan betapa seringnya rakyat biasa menjadi penonton yang terpaksa membayar tiket dengan nyawa dan masa depan mereka.

Saya tidak mengatakan bahwa pemerintah Sudan tanpa cacat—tidak ada pemerintah di tengah perang yang bebas dari kesalahan. Tapi jika kita mengabaikan peran kekuatan luar, kita sedang menutup mata terhadap setengah dari cerita. Seperti menonton drama tanpa mengetahui siapa penulis naskahnya. Dan di sini, penulis naskah itu kerap punya motif yang jauh dari kata “kemanusiaan”.

Ketika al-Burhan menuntut pembubaran RSF dan pengadilan bagi para pemimpinnya, ia sebenarnya sedang berusaha merebut kembali monopoli kekerasan yang menjadi hak negara. Ini langkah yang, dalam teori politik, sah dan logis. Namun di dunia nyata, langkah ini seperti mencoba menutup pintu sambil membiarkan jendela terbuka lebar. Tanpa memutus dukungan eksternal, semua itu hanya akan menjadi siklus tanpa akhir.

Akhirnya, saya melihat Sudan hari ini sebagai cermin yang memantulkan bayangan Suriah dan Libya. Cermin yang mengingatkan kita bahwa perang modern jarang murni soal siapa benar dan siapa salah. Ia lebih sering soal siapa yang mengendalikan narasi, jalur suplai, dan peta geopolitik. Dan di dunia yang penuh kepentingan, narasi “penyelamatan” bisa saja menjadi bab pembuka dari kisah kehancuran.

Kita semua tahu, dalam drama seperti ini, penontonnya hanya bisa menghela napas. Tapi bagi mereka yang ada di panggung, taruhannya adalah hidup dan mati. Dan entah kenapa, para sutradara selalu tampak nyaman di kursi mereka, jauh dari ledakan yang mereka bantu ciptakan.