Opini

Musim Panas Eropa dan Bayang-Bayang Gedung Putih

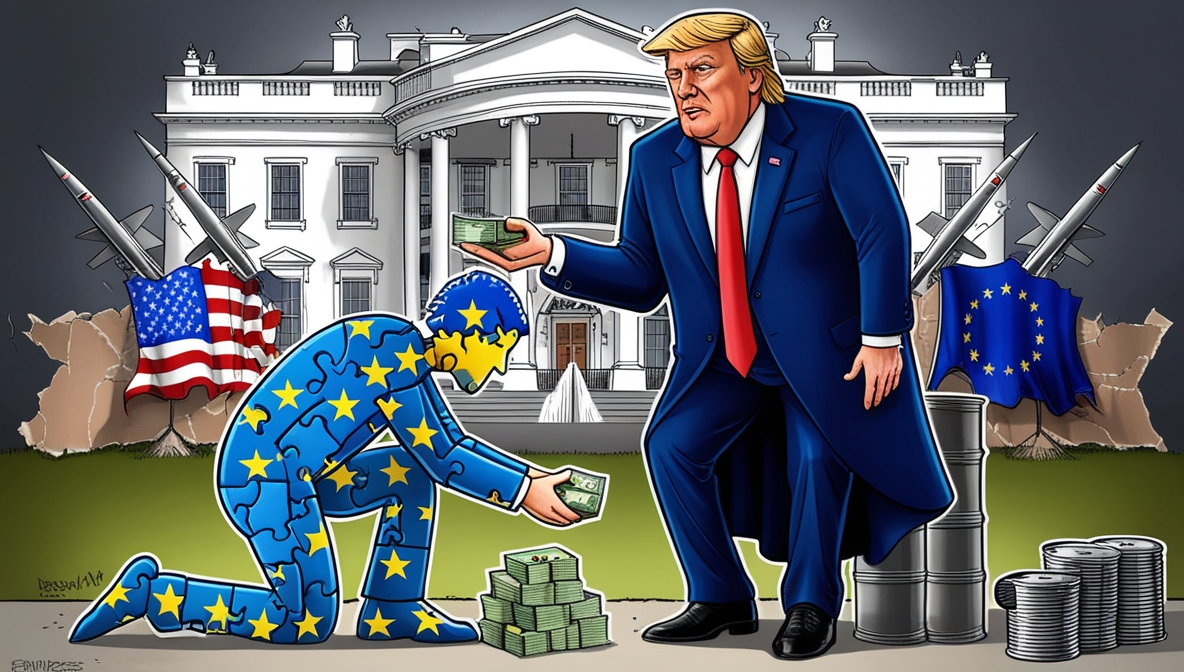

Musim panas di Eropa biasanya penuh dengan harapan. Jalan-jalan ramai turis, parlemen-parlemen menutup sesi, dan para pemimpin negeri bisa berpose santai di tepi laut sambil mengenakan kemeja linen putih dan senyum yang tak terlalu tulus. Tapi musim panas tahun ini agak lain. Ada aroma ketegangan yang sulit disembunyikan, dan bukan karena gelombang panas. Ini tentang bayangan besar dari seberang Atlantik, tentang seorang pria di Washington yang telah kembali duduk di kursi kekuasaan dan mulai menagih utang loyalitas. Dan, seperti dikatakan Marc De Vos dalam kolomnya di Financial Times, Eropa tahu bahwa untuk tetap “baik-baik saja” di mata Donald Trump, mereka harus menyerah—bukan sekali, tapi tiga kali.

Pertama, Eropa menaikkan anggaran militer dengan sigap, seolah-olah baru sadar kalau keamanan itu tidak gratis. Lalu mereka sepakat membeli senjata buatan Amerika untuk dikirim ke Ukraina—karena apa gunanya solidaritas kalau tak bisa dikonversi menjadi kontrak pembelian? Terakhir, mereka menyerahkan kedaulatan dagang mereka lewat kerangka perdagangan baru yang, dalam bahasa halus diplomasi, memberi hak istimewa bagi Washington untuk menaikkan tarif sesuka hati, sementara Eropa harus menjanjikan pembelian lebih dari $1,3 triliun untuk energi, senjata, dan investasi asal AS. Transaksi ini bukan diplomasi. Ini pemerasan yang dibungkus dengan pita biru dan stempel “strategic alignment.”

Tentu, para pejabat Eropa mencoba memutar narasi. Mereka bilang tarif Amerika terhadap negara lain jauh lebih tinggi, bahwa regulasi Eropa masih utuh, bahwa gas dari AS lebih baik daripada bergantung pada Rusia. Mereka bahkan menyebut pembelian senjata itu bagian dari rencana lama NATO, bukan hasil tekanan baru. Tapi bahkan anak muda yang baru magang di parlemen tahu: ini semua hanya upaya menghindari malu.

Masalahnya bukan hanya soal angka. Masalahnya adalah cara Eropa merespons. Dengan segala slogan tentang “strategic autonomy,” “European sovereignty,” atau “Geopolitical Commission,” nyatanya mereka tetap menunduk, menyesuaikan posisi, dan sesekali mengangguk—tanpa yakin sepenuhnya apa yang sedang mereka sepakati.

Bahkan Ursula von der Leyen—sosok yang kerap tampil sebagai wajah elegan Eropa—harus meminjam skrip dari Trump, menyebut Eropa sebagai pelaku perdagangan curang demi menjaga hubungan baik. Apakah ini diplomasi? Atau sekadar pengakuan bahwa Eropa kini bermain di panggung global sebagai aktor pembantu yang harus berdialog sesuai naskah dari Washington?

Ironi ini terasa getir. Uni Eropa, blok dagang terbesar di dunia, diciptakan dengan semangat anti-perang, kolaborasi ekonomi, dan integrasi politik. Tapi hari ini, ia tak lebih dari pasar yang luas dengan rasa percaya diri yang kecil. Bayangkan seseorang yang memiliki rumah besar, taman yang indah, tapi tetap merasa aman hanya ketika tetangga sebelah membayar keamanan dan menentukan pagar mana yang boleh dibangun.

Masalah ini bukan datang tiba-tiba. Sejak dulu, AS memahami satu hal yang Eropa coba abaikan: kekuatan bukan hanya soal uang, tapi juga otot. Dan Eropa, untuk semua prestasi ekonominya, masih kurus dalam hal kekuatan keras. Mereka bisa membuat keju terbaik, tapi tidak bisa memproduksi cukup peluru untuk Ukraina.

Kebangkitan militer Jerman dengan program lima tahun senilai €600 miliar, yang diiklankan dengan bangga sebagai “Made for Germany,” menunjukkan kecenderungan yang lebih nasionalistik daripada integratif. Alih-alih memimpin pembentukan kekuatan pertahanan Eropa bersama, Berlin malah asyik memoles ototnya sendiri. Prancis dan Inggris, dua negara dengan ego atomik, malah sibuk memperbarui perjanjian bilateral—Lancaster House Agreement—seolah-olah masalah benua ini bisa diselesaikan dengan percakapan dua arah.

Eropa seperti rumah tangga besar dengan banyak kepala keluarga, tapi tanpa kepala rumah tangga. Tiap anggota punya gagasan, tapi tidak ada yang mau menyerahkan sedikit kekuasaan untuk membentuk kekuatan kolektif. Usulan untuk menyatukan dana bersama selalu mentok di meja perundingan, ditolak oleh mereka yang takut uangnya “dimanfaatkan” oleh negara tetangga. Solidaritas hanya berlaku ketika sedang konferensi pers.

Situasi ini menjadi lebih menyedihkan jika kita baca bersama kutipan Paul-Henri Spaak: “Di Eropa hanya ada dua jenis negara: negara kecil, dan negara kecil yang belum menyadarinya.” Eropa hari ini sedang menghadapi cermin besar. Tapi daripada menatap dan merenung, mereka malah sibuk memoles bayangan.

Kita di Asia Tenggara bisa melihat ini dengan senyum setengah masam. Karena kita tahu rasanya tunduk pada kepentingan asing. Kita juga tahu bagaimana perasaan ketika elite politik lokal bicara dengan suara asing, dan kebijakan nasional ditulis dengan tinta internasional. Tapi perbedaannya adalah Eropa seharusnya lebih tahu, lebih kuat, dan lebih siap.

Namun kenyataannya, mereka tampak seperti mahasiswa abadi yang tidak lulus-lulus dalam pelajaran geopolitik. Masih percaya bahwa pasar bebas bisa meredakan konflik, bahwa kepatuhan adalah bentuk kekuatan, dan bahwa Trump bisa dijinakkan dengan kata-kata manis dan penawaran dagang. Padahal, kalau sejarah mengajarkan sesuatu, itu adalah: pemimpin seperti Trump tidak membaca puisi. Mereka membaca neraca. Dan mereka selalu menghitung untung-rugi.

Narasi Eropa sebagai kekuatan moral global sedang retak. Dunia kini menyaksikan: siapa yang bicara keras, siapa yang mengalah diam-diam. Ketika Amerika mendikte, Eropa mencoba menegosiasi. Ketika Trump mengancam, Eropa menawarkan diskon. Ini bukan simfoni diplomasi. Ini drama ketergantungan. Dan naskahnya ditulis di Gedung Putih.

Mungkin Jean Monnet benar bahwa Eropa akan dibentuk oleh krisis. Tapi kita juga tahu bahwa tidak semua krisis melahirkan kemajuan. Kadang, krisis hanya memperjelas siapa yang kuat, siapa yang lemah, dan siapa yang pura-pura tidak tahu.

Sementara itu, rakyat biasa di Paris, Berlin, hingga Warsawa mungkin tidak terlalu peduli apakah Eropa sedang tunduk pada Amerika atau tidak. Mereka lebih peduli harga energi, stabilitas pekerjaan, dan apakah kereta datang tepat waktu. Tapi lambat laun, dampaknya akan terasa. Harga energi yang melonjak karena pembelian gas AS, pajak yang naik untuk membiayai belanja militer, dan—jika perang meluas—kemungkinan anak-anak mereka dipanggil untuk membela prinsip-prinsip yang bahkan pemimpin mereka sendiri tidak berani bela secara mandiri.

Dalam suasana seperti ini, kritik bukan sekadar retorika. Ia adalah panggilan untuk berpikir. Apakah Eropa ingin menjadi pelaku sejarah atau hanya catatan kaki dalam babak dominasi baru Amerika?

Jika jawabannya adalah yang pertama, maka mereka harus berhenti bersikap seperti budak yang merindukan tuannya. Mereka harus bicara dengan satu suara, membangun kekuatan kolektif, dan—yang paling penting—berani mengatakan “tidak” ketika harga terlalu mahal. Jika tidak, ya, musim panas ini akan terus menjadi musim penyerahan.

Dan dari sini, kita belajar satu hal sederhana: bahkan benua besar pun bisa kehilangan harga diri jika terlalu sering mengucapkan, “Yes, Mr. President.”