Opini

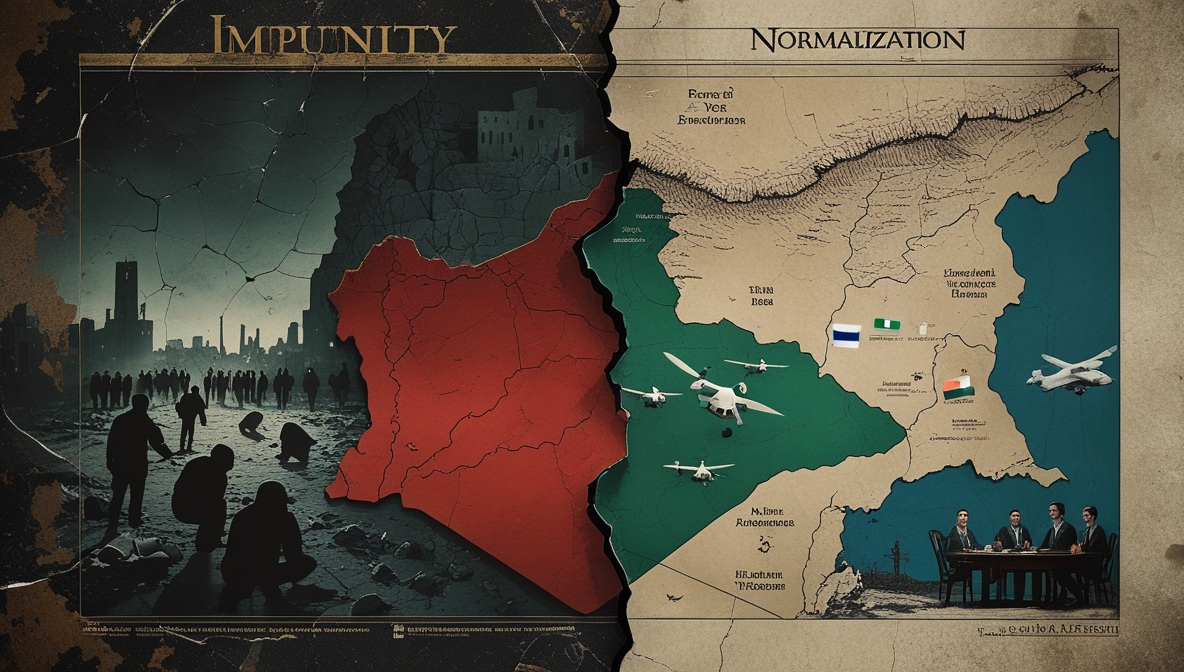

Impunity dan Normalisasi: Dua Wajah Keji Politik Baru Suriah

Di tengah dunia yang gemar berpura-pura buta terhadap penjajahan, pembantaian, dan pengkhianatan, sebuah tragedi moral besar kini bergejolak dari jantung Timur Tengah. Bukan karena musuh lama menunjukkan taringnya, tapi karena sekutu yang dulu berdiri di barisan perlawanan kini diam-diam menjual seluruh nilai yang selama ini mereka agung-agungkan. Suriah — negeri yang dahulu dikenal sebagai benteng perlawanan terhadap zionisme dan imperialisme — kini, di bawah rezim baru Ahmad al-Sharaa, membuka pintu lebar-lebar untuk normalisasi yang busuk dengan entitas kolonial bernama “Israel”.

Bukan hanya membuka pintu, Suriah bahkan menggelar karpet merah. Dalam laporan yang mencuat ke publik, Presiden al-Sharaa dikabarkan telah menggelar pertemuan rahasia dengan pejabat intelijen tertinggi zionis di Abu Dhabi. Mossad, Dewan Keamanan Nasional Israel, hingga unit intelijen militer hadir dalam momen yang mencerminkan pengkhianatan terang-terangan terhadap sejarah panjang perjuangan bangsa Arab dan umat Islam.

Konon, pertemuan itu menghasilkan sketsa awal dari proses normalisasi bertahap: mulai dari koordinasi intelijen dan militer, lalu penarikan terbatas Israel dari sebagian wilayah Suriah selatan, hingga wacana pembahasan masa depan Dataran Tinggi Golan. Wilayah yang secara hukum internasional adalah bagian dari Suriah, namun secara sepihak dicaplok oleh Israel pada 1981, disebut-sebut akan “didiskusikan”. Diskusi? Tentang tanah yang dijarah? Bahkan pejabat zionis sendiri langsung menyiram harapan itu. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar dengan lantang menegaskan, “Golan adalah bagian dari Israel.” Titik. Tanpa kompromi.

Tapi yang lebih menyakitkan bukanlah sinisme Israel. Sudah menjadi tabiatnya. Yang mengiris adalah sikap Damaskus yang “siap menunjukkan fleksibilitas”. Ucapan itu — dengan segala pretensi diplomatisnya — sejatinya adalah deklarasi menyerah. Bukan hanya menyerah secara teritorial, tapi menyerah secara moral. Golan dijadikan kartu tawar-menawar demi kursi di meja makan zionis. Dan yang lebih menjijikkan: tak ada satu pun kalimat dari mulut al-Sharaa soal Gaza. Tak ada protes atas genosida. Tak ada empati pada yang dibantai. Suriah hari ini, di bawah kekuasaan baru, adalah tubuh tanpa nurani.

Dan itu baru setengah dari kebusukan.

Separuh lagi berasal dari bagaimana rezim ini merehabilitasi para pembantai menjadi pilar kekuasaan. Dunia internasional, dengan diam yang memekakkan telinga, menyaksikan bagaimana dua tokoh milisi yang terlibat dalam kejahatan luar biasa terhadap minoritas di Suriah — Mohammad al-Jasim (alias Abu Amsha) dan Sayf Abu Bakr — kini justru mendapat posisi komando dalam tentara baru. Bukan saja mereka tidak dihukum, sanksi terhadap mereka justru dihapus oleh Presiden AS Donald Trump lewat keputusan eksekutifnya. Nama mereka dicabut dari daftar hitam OFAC, dan diangkat menjadi panglima Divisi ke-25 dan ke-76 dalam struktur militer baru Suriah.

Padahal, baik Abu Amsha maupun Sayf Abu Bakr tidak hanya punya catatan panjang pelanggaran HAM, tapi juga terlibat langsung dalam pembantaian Alawiyah di pesisir Suriah pada Maret 2025. Ribuan orang dibantai, rumah-rumah dibakar, anak-anak menghilang. Dalam laporan investigasi Reuters, disebutkan bahwa pasukan keamanan negara—yang kini didominasi oleh mantan militan Hay’at Tahrir al-Sham (HTS)—ikut dalam pembantaian itu. Tapi apa hasil penyelidikan pemerintah? Nihil. Kosong. Bahkan mereka yang terlibat malah mendapat promosi.

Inilah wajah keji dari impunitas: ketika pelaku kejahatan tidak hanya bebas, tapi dihadiahi kekuasaan. Ketika darah tidak menjadi noda, melainkan sertifikat kelayakan memerintah. Ketika pelaku genosida dijadikan garda depan sebuah negara yang ingin diakui kembali oleh Barat. Dan tampaknya, Barat bersedia melakukannya — selama Suriah bersedia meninggalkan Golan, membungkam lidahnya soal Gaza, dan menerima zionis sebagai mitra strategis.

Peran AS dalam skenario ini sangat jelas. Trump — yang sejak awal mendalangi Abraham Accords dan membukakan jalan bagi normalisasi antara negara-negara Arab dan Israel — kini muncul kembali dalam bayang-bayang rekonsiliasi Damaskus-Tel Aviv. Lewat perantara loyalisnya seperti Rabbi Abraham Cooper dan Rev. Johnnie Moore, proses normalisasi Suriah diarahkan agar bisa menjadi proyek “perdamaian besar” berikutnya. Bahkan wacana pertemuan langsung antara al-Sharaa dan Netanyahu mulai dilontarkan. Sebuah adegan yang, beberapa tahun lalu, bahkan akan terdengar mustahil — kini menjadi sangat mungkin.

Namun perlu dipahami: ini bukan sekadar soal normalisasi. Ini adalah transformasi mendalam yang sedang terjadi di tubuh Suriah. Dari negara yang dahulu berdiri dalam poros perlawanan, kini menjadi negara yang bergeser menjadi pion dari tatanan regional yang dikendalikan oleh zionisme dan imperialisme.

Lebih jauh, ini mencerminkan pola yang kini umum terjadi di Timur Tengah: rezim-rezim baru yang dilahirkan dari kekacauan, perang saudara, atau tekanan ekonomi, akhirnya memilih untuk membuang narasi perlawanan dan menggantinya dengan narasi “stabilitas”. Dan stabilitas, dalam kamus baru ini, artinya adalah: diam terhadap kejahatan Israel, bergandengan dengan para pembantai, dan bersedia menandatangani perjanjian damai yang dibangun di atas puing-puing moralitas.

Impunity dan normalisasi adalah dua wajah dari koin yang sama. Yang satu membungkam keadilan di dalam negeri, yang satu lagi membungkam solidaritas terhadap perjuangan di luar negeri. Keduanya saling menguatkan, saling melumasi, dan keduanya sedang dirayakan di Damaskus hari ini — dalam ruangan-ruangan tertutup, jauh dari suara rakyat yang selama bertahun-tahun menderita.

Bagi rakyat Palestina, ini adalah pengkhianatan. Bagi rakyat Suriah yang masih ingat Golan sebagai bagian dari tanah air, ini adalah luka baru. Dan bagi kita semua yang selama ini menganggap Suriah sebagai bagian dari poros perlawanan, ini adalah panggilan untuk bangun dari romantisme kosong.

Sejarah tidak pernah berhenti pada jargon. Dan perlawanan bukanlah gelar kehormatan yang bisa diwariskan begitu saja. Ia adalah pilihan sadar, penuh risiko, dan membutuhkan komitmen yang tak pernah tawar-menawar dengan penjajah.

Hari ini, Suriah di bawah Ahmad al-Sharaa telah memilih jalan lain. Jalan yang beraspal rapi, dibangun dengan janji-janji Washington, disinari lampu-lampu diplomasi UEA, dan dijaga oleh tentara-tentara yang pernah membantai rakyatnya sendiri.

Dan di ujung jalan itu, ada meja makan — tempat di mana Golan, Gaza, dan seluruh luka dunia Arab siap dijadikan hidangan utama, disajikan kepada para penjarah, dengan senyum diplomatis yang menusuk lebih dalam dari peluru mana pun.

Sumber: