Opini

Tarif Trump dan Harga Diri Indonesia

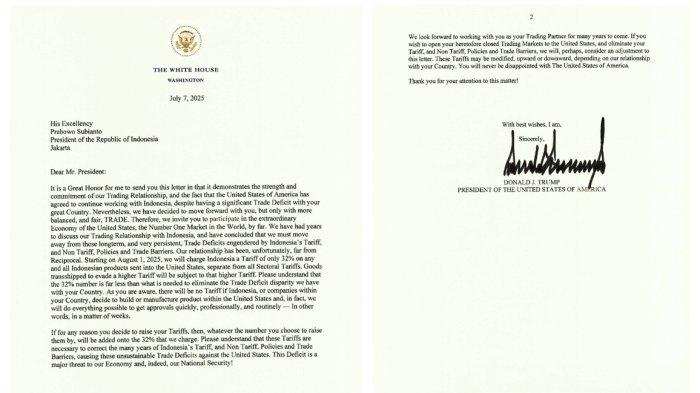

Sebuah surat dari Washington, ditandatangani langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump, menjadi tamparan yang tak bisa diabaikan. Disampaikan dalam nada sopan, namun dengan isi yang penuh tekanan, surat itu ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia mengabarkan bahwa Amerika akan mulai menerapkan tarif sebesar 32% untuk seluruh produk Indonesia yang masuk ke negaranya.

Tarif ini, menurut Trump, diberlakukan demi “menjaga keamanan nasional” dan “menyeimbangkan defisit perdagangan” yang selama ini disebutnya terlalu merugikan pihak AS. Surat itu tidak berhenti sampai di situ. Trump secara terang menegaskan bahwa apabila Indonesia berani membalas tarif tersebut, maka nilai tarif balasan itu akan langsung ditambahkan di atas angka 32%. Dalam bahasa yang tak lagi diplomatik, itu berarti: tunduk atau dihukum lebih berat.

Yang lebih menyakitkan, Trump bahkan menyodorkan ‘solusi’ yang sebenarnya lebih menyerupai bentuk tekanan ekonomi dalam bungkus kerja sama. Perusahaan Indonesia, menurutnya, bisa menghindari tarif jika mau memindahkan produksi ke Amerika Serikat. Ia menjanjikan proses perizinan yang cepat, profesional, dan “dalam hitungan minggu.” Seakan Indonesia hanyalah pengekspor tenaga kerja murah, bukan negara berdaulat dengan kepentingan nasional sendiri.

Surat tersebut langsung mengundang berbagai reaksi dari dalam negeri. Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno, merespons dengan menyebut bahwa peran AS dalam perdagangan Indonesia hanya sekitar 15 persen. Artinya, pasar ekspor Indonesia masih sangat luas dan tidak tergantung sepenuhnya pada Amerika. Ia menegaskan pentingnya melakukan diversifikasi pasar dan membuka peluang ke berbagai wilayah lain—Afrika, Amerika Latin, Eropa Timur, hingga sesama negara ASEAN. Diversifikasi, menurutnya, adalah kunci untuk membangun ketahanan ekonomi dan agar Indonesia tidak mudah terguncang oleh kebijakan negara lain yang berubah-ubah.

Namun ancaman tarif ini tidak bisa dilihat hanya sebagai gangguan ekonomi. Ini adalah refleksi dari pola lama hubungan negara besar dengan negara berkembang. Dalam relasi yang timpang, kerja sama berubah menjadi pemaksaan. Diplomasi menjadi intimidasi. Amerika tidak lagi berbicara sebagai mitra, melainkan sebagai kekuatan dominan yang menuntut penyesuaian mutlak. Selama hubungan semacam ini dibiarkan berlangsung, selama itu pula Indonesia akan tetap berada dalam bayang-bayang tekanan.

Bukan berarti Indonesia harus langsung membalas dengan kekuatan serupa. Tapi tidak berarti pula kita diam. Masalahnya bukan semata soal ekspor, tetapi bagaimana bangsa ini mempertahankan posisinya sebagai negara yang bebas menentukan sikapnya sendiri. Indonesia harus menjawab tekanan itu bukan dengan emosi, tetapi dengan ketegasan prinsip. Dengan martabat.

Pilihan paling masuk akal bukanlah tunduk atau menyerang, tapi mengonsolidasikan posisi. Kita bisa menolak kebijakan tarif sepihak ini di forum multilateral seperti WTO. Tidak untuk berharap banyak pada mekanisme sengketa yang mungkin tak mempan terhadap Trump, tapi untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak sendirian. Suara penolakan terhadap unilateralisme perlu digaungkan bersama negara-negara lain yang juga pernah mengalami tekanan serupa. Dari ASEAN, Uni Eropa, hingga RRT, kerja sama bisa dibangun atas dasar solidaritas terhadap perdagangan yang adil.

Namun kita juga harus jujur. Jalur multilateral tidak akan cukup. Trump hanya mengenal kekuatan bilateral. Dan ia tidak akan menanggapi suara kolektif jika tidak disertai daya tawar nyata. Maka langkah selanjutnya adalah menguatkan rumah sendiri. Mempercepat hilirisasi industri. Mengembangkan pasar dalam negeri. Meningkatkan daya saing produk nasional agar tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah. Dengan struktur ekonomi yang lebih kuat, kita tidak akan mudah diguncang oleh tarif jenis apa pun dari negara mana pun.

Ada kalimat dalam surat Trump yang patut direnungkan, bukan karena kita menyetujuinya, tapi karena di sanalah tersembunyi arogansi yang perlu dijawab. Ia mengatakan, “Anda tidak akan pernah kecewa dengan Amerika Serikat.” Pernyataan ini mengandung dua makna. Di satu sisi, ia ingin menunjukkan bahwa AS adalah mitra terbaik yang bisa memberi keuntungan. Tapi di sisi lain, kalimat itu juga mengandung asumsi bahwa Indonesia seharusnya bersyukur bisa berdagang dengan AS. Sebuah logika kolonial yang dipoles dalam bahasa modern.

Kita tidak boleh jatuh ke dalam logika itu. Hubungan ekonomi tidak boleh dibangun di atas rasa takut kehilangan pasar. Bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang tak punya tantangan, melainkan yang tetap bisa berdiri ketika tantangan datang. Dan hari ini, tantangan itu datang dari mitra strategis kita sendiri.

Indonesia tidak perlu memutus hubungan dengan AS. Kita tidak anti-Amerika, tidak pula menolak perdagangan terbuka. Tapi kita juga tidak bisa menerima hubungan yang timpang, di mana satu pihak bebas menetapkan aturan dan pihak lain hanya bisa patuh. Dalam politik luar negeri, kita membutuhkan persahabatan yang setara, bukan perintah yang dibungkus kerja sama.

Inilah saatnya Indonesia menunjukkan bahwa kita bukan sekadar pelengkap dalam sistem global. Kita adalah pemain, bukan pion. Negara dengan sejarah panjang, sumber daya besar, dan potensi ekonomi yang bisa tumbuh mandiri jika diberi ruang yang adil. Tarif 32% bukan akhir segalanya. Justru ini bisa menjadi momen kebangkitan: untuk mengurangi ketergantungan, membangun daya saing, dan menyusun ulang orientasi perdagangan luar negeri dengan lebih berani dan berdaulat.

Ketika tekanan datang dari negara sebesar Amerika, sikap diam bukanlah kebijakan. Ia adalah bentuk penyerahan yang dibungkus diplomasi. Tapi bila kita mampu bertahan, menyusun langkah strategis, dan menolak tunduk pada tekanan, maka bangsa ini akan menapaki sejarah baru: Indonesia yang bersahabat, tapi tak bisa didikte.

Dan justru dari sikap itulah, rasa hormat dari dunia akan tumbuh. Bukan dari ketakutan. Tapi dari keberanian untuk berdiri sebagai bangsa yang utuh.

Sumber: