Opini

Sudan di Persimpangan: Suriah 2.0 atau Libya Tanpa Arah?

Pada 10 Juni itu, Ismail Hassan sedang berada di pasar al-Katma, kawasan segitiga perbatasan yang menghubungkan Sudan, Mesir, dan Libya. Ia menyaksikan pemandangan yang seolah diambil dari film perang kelas murahan—lebih dari 250 kendaraan militer penuh bersenjata memasuki pasar. Bukan pasukan penjaga perdamaian, bukan pula konvoi bantuan kemanusiaan, melainkan gabungan Rapid Support Forces (RSF) dan tentara bayaran Libya yang dekat dengan Khalifa Haftar. Mereka masuk, menguasai wilayah, lalu—seperti skrip yang sudah dihafal—Libya mundur, RSF tetap tinggal, dan pasar pun dibersihkan dari emas, uang, mobil, ponsel, bahkan sisa-sisa harga diri warga.

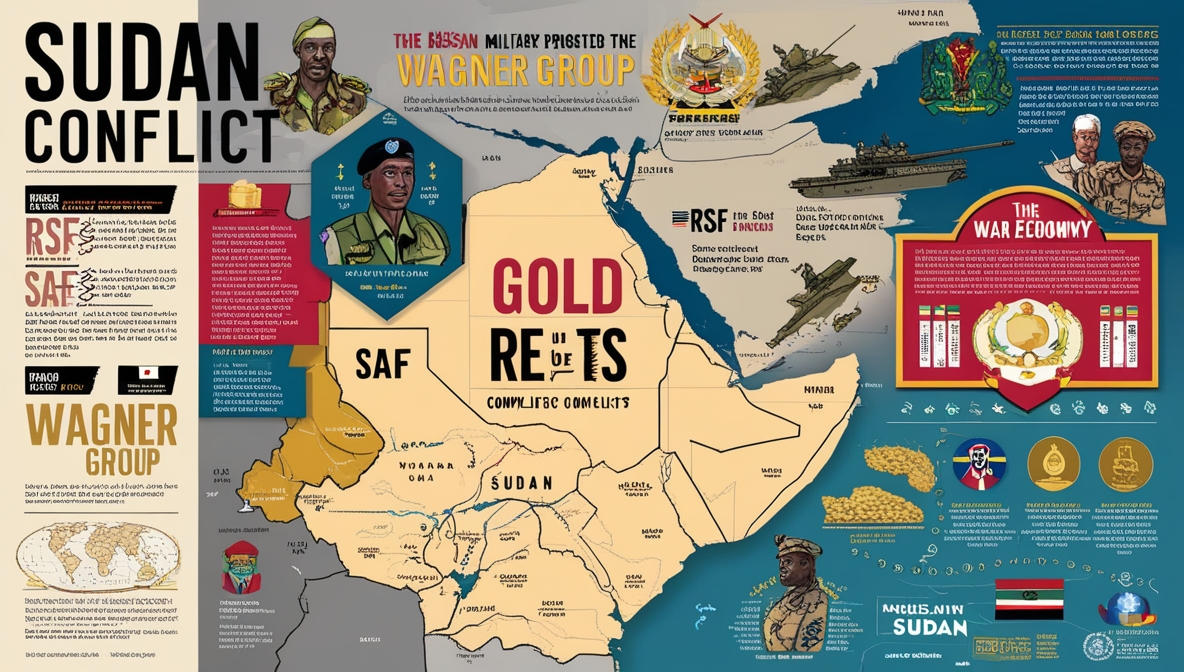

Sudan kini seperti rumah yang terbakar di tengah malam, tapi para tetangga bukan datang membawa air. Mereka datang dengan jeriken berisi bensin, membawa api dari dapurnya sendiri, lalu berdebat di teras siapa yang paling layak jadi “pemadam” setelah bangunan tinggal abu. RSF menguasai segitiga perbatasan yang vital, dan itu tak terjadi secara kebetulan. Data satelit, catatan pergerakan penerbangan, dan kesaksian warga mengungkap tangan-tangan yang membantu: milisi Libya, jaringan Haftar, pesawat Emirat yang membawa senjata, bahkan lalu lintas kargo Rusia yang rutin mampir. Ini bukan sekadar perang antar-Sudan; ini proyek lintas negara dengan kepentingan bercampur antara geopolitik, emas, dan ambisi pribadi.

UEA, misalnya, memainkan peran seperti pengatur lalu lintas di jalur penyelundupan: memastikan senjata mengalir, emas keluar, dan jalur perbatasan tetap aman bagi kepentingan mereka. Ironinya, mereka mengklaim hanya “mendukung stabilitas kawasan”. Stabilitas? Sulit percaya pada jargon ini ketika yang mereka lakukan justru memperpanjang umur konflik. Mesir, di sisi lain, gelisah bukan main. Segitiga perbatasan itu bukan hanya titik di peta; bagi Kairo, ia adalah kunci keamanan nasional. Tapi Mesir harus menelan kenyataan pahit—sekutu lamanya, UEA, tampak nyaman bermain mata dengan pihak yang berseberangan dengan kepentingan Mesir.

Libya pun tak hanya hadir lewat nama Haftar. Ada milisi Subul al-Salam dan brigade Tariq Ben Zeyad yang ikut menyerbu, lalu mundur manis begitu RSF mengambil alih. Seperti preman yang meratakan jalan sebelum bos besar datang mengambil untung. Perintah bahkan disebut-sebut datang langsung dari Saddam Haftar, putra sang komandan, yang memantau operasi dengan detail sebelum menarik pasukan kembali ke Libya. Mereka bukan membantu Sudan; mereka membantu RSF mengunci wilayah strategis—dan dalam prosesnya, memperdalam luka Sudan.

Dan tentu, tak ada drama modern tanpa sentuhan Rusia. Moskow bermain di dua meja sekaligus, mendekati pemerintahan Burhan di Port Sudan sambil tetap memasok RSF lewat jalur UEA dan milisi-milisi pro-Haftar. Pesawat kargo IL-76 yang biasanya mengangkut personel dan perlengkapan militer dilacak bolak-balik dari al-Kufra di Libya ke wilayah RSF. Ini bukan kebetulan. Bagi Rusia, Sudan adalah pintu emas—secara harfiah—ke Afrika, baik untuk sumber daya maupun jalur strategis di Laut Merah.

Apa yang membuat semua ini begitu absurd adalah cara para aktor luar memposisikan diri sebagai “penjaga stabilitas” sementara setiap langkah mereka seperti melempar obor ke gudang mesiu. UEA ingin memastikan jalur emas dan senjata tetap mengalir. Rusia mencari pijakan strategis di Afrika Timur. Haftar memperluas pengaruh militer dan ekonominya. Mesir mempertahankan pengaruh di perbatasan utara. Turki, Arab Saudi, bahkan Chad ikut bermain di sisi Burhan. Semua berebut sepotong Sudan, tapi tak satu pun yang benar-benar mau memadamkan api.

Lalu, masa depan Sudan—ke mana arahnya? Polanya mencurigakan: sebuah negara dengan sumber daya besar, hancur oleh perang saudara, lalu menjadi papan catur bagi kepentingan luar negeri. Ini skenario yang pernah kita lihat di Suriah, di mana konflik berkepanjangan akhirnya melahirkan kekuasaan de facto kelompok bersenjata seperti Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) di Idlib—yang kini, setelah rezim Bashar al-Assad tumbang Desember lalu, bahkan memimpin transisi di Damaskus di bawah Ahmad al-Shaaraa. Sebuah contoh bahwa kelompok non-negara bisa memanfaatkan perang panjang untuk merebut legitimasi penuh.

Jika narasi Suriah ini diproyeksikan ke Sudan, RSF bisa saja menapaki jalur serupa. Mereka mulai dari penguasaan wilayah kaya sumber daya, lalu membangun pemerintahan paralel di Nyala, memperluas kendali perbatasan, dan pada titik tertentu menggeser pusat kekuasaan nasional. Bedanya, di Sudan aktor-aktor luar seperti UEA, Rusia, dan Haftar jelas punya peran lebih besar dalam menopang operasi militer dan logistik RSF, sedangkan di Suriah HTS berkembang dalam ekosistem dukungan yang lebih cair.

Bila tren ini berlanjut, Sudan berisiko menjadi zona abu-abu permanen—terlalu berbahaya untuk disebut damai, terlalu stabil untuk benar-benar runtuh. Konflik bisa “membeku” seperti di Libya, di mana aktor-aktor luar mempertahankan keseimbangan rapuh agar jalur pasokan mereka tetap aman. Atau lebih buruk, Sudan bisa menjadi “Suriah pasca-Assad”—di mana kelompok bersenjata yang awalnya disebut pemberontak berubah menjadi penguasa formal negara, namun tetap membawa beban ideologi, jaringan militer, dan kepentingan sponsor luar yang kompleks.

Kita tahu, perang seperti ini jarang berakhir dengan pemenang tunggal. Ia lebih sering berakhir dengan serangkaian kompromi kotor di meja perundingan, yang membagi kekuasaan di antara para pelaku utama perang. Warga biasa tetap miskin, korban perang tetap tak diurus, dan sumber daya tetap mengalir keluar negeri. Sudan akan tetap menjadi “medan terbuka” di mana emas, senjata, dan pengaruh mengalir bebas—selama ada pihak yang mau membayar dan pihak yang mau bertempur.

Di tengah semua ini, absurditasnya adalah bagaimana setiap aktor mengaku “membantu rakyat Sudan” sementara tindak-tanduk mereka jelas memperpanjang penderitaan. Ini seperti menonton seseorang mencoba memadamkan kebakaran rumah tetangganya dengan menyiram bensin, lalu berpose di depan kamera dengan wajah penuh simpati. Dan ironinya, dunia tetap menonton, mencatat, dan entah bagaimana menerima cerita ini seolah logis. Sudan bukan hanya korban perang; ia adalah panggung besar di mana ambisi, kepentingan, dan kemunafikan dipentaskan tanpa malu. Dan seperti setiap pertunjukan buruk, penonton tahu akhir ceritanya akan pahit—hanya saja kita belum tahu apakah pahitnya seperti Suriah yang kini dipimpin HTS, atau hambar seperti Libya yang tak kunjung menemukan masa depannya.