Opini

Paradoks Pertahanan: Eropa Melawan Bayangan Sendiri

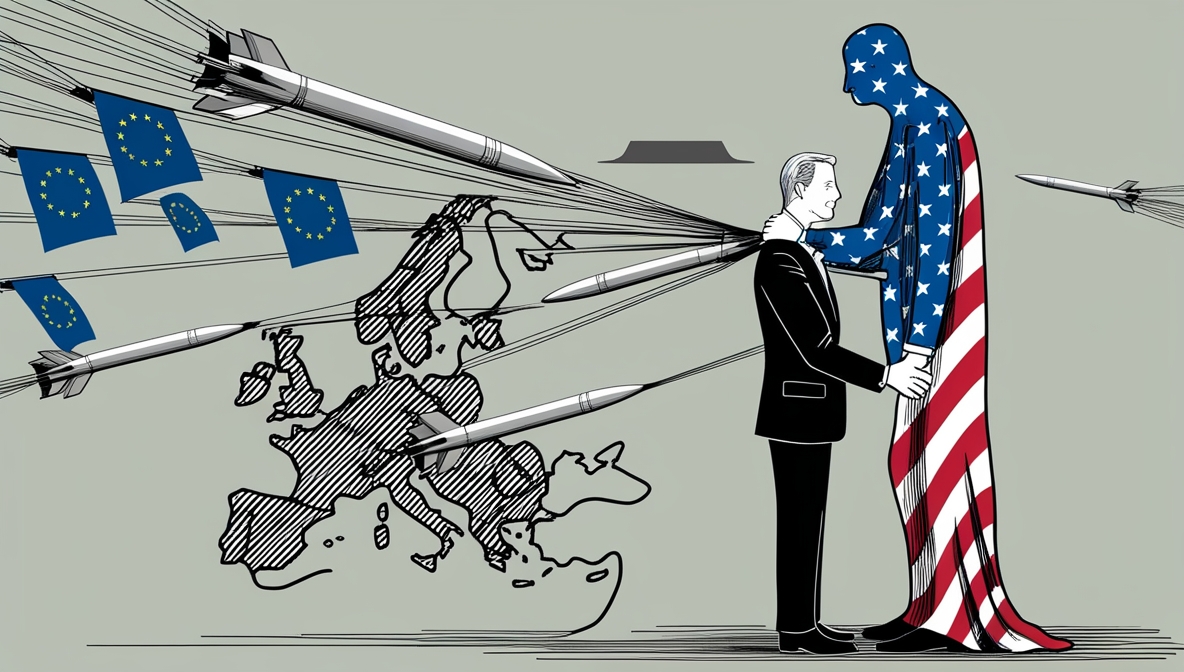

Di tengah euforia pembangunan militer terbesar Eropa dalam beberapa dekade terakhir, ada satu aroma aneh yang tak bisa disembunyikan: bau ketergantungan. Senyap tapi menyengat. Dari Paris hingga Berlin, dari Kopenhagen hingga Ottawa, para pemimpin politik berdiri tegak sambil berbicara tentang otonomi strategis, tentang kedaulatan, tentang Eropa yang kuat dan mandiri. Tapi tangan mereka? Sedang menandatangani kontrak pembelian senjata dari Amerika Serikat.

Inilah paradoks yang terlalu mencolok untuk diabaikan. Di satu sisi, Eropa tengah menyusun rencana pertahanan raksasa, dengan anggaran mencapai €14 triliun dalam satu dekade—angka yang bahkan bisa membuat mata CEO Lockheed Martin berbinar-binar. Di sisi lain, banyak dari belanja itu justru akan memperkuat industri pertahanan negeri Paman Sam. Bukan negeri sendiri. Di tengah ancaman nyata dari Rusia, Eropa menjawab dengan membeli lebih banyak rudal Amerika, bukan membangun kapasitasnya sendiri. Ironis? Lebih dari itu. Ini seperti seseorang yang bersumpah ingin mandiri, lalu meminjam uang dari orang yang tak bisa dia percaya.

Rasmus Jarlov, anggota parlemen Denmark, tak segan berkata lantang: “Membeli senjata Amerika adalah risiko keamanan yang tidak bisa kami jalankan.” Ucapan yang terdengar berani, tapi sekaligus menunjukkan betapa dalamnya keraguan Eropa terhadap mitra trans-Atlantiknya sendiri. Ya, mitra yang sama yang presidennya pernah bercanda ingin mencaplok Greenland, dan secara terbuka mengagumi Putin. Sementara rakyat Ukraina berjuang mempertahankan tanah airnya dengan senjata-senjata yang sebagian besar berasal dari AS, Eropa justru makin terperosok ke dalam jerat ketergantungan struktural yang mereka ciptakan sendiri.

Lihat saja Kanada. Negara yang dikenal tenang dan sopan itu kini mulai gusar. Mereka sedang mempertimbangkan keluar dari program jet tempur F-35 buatan AS dan beralih ke Gripen Swedia. Alasannya sederhana dan menyakitkan: mereka tak ingin tiga perempat belanja pertahanannya terus mengalir ke Washington. Bahkan Perdana Menteri Mark Carney, yang bukan dikenal sebagai penghasut massa, mengatakan hal ini secara terbuka. Sebuah tamparan bagi narasi “solidaritas” yang selama ini dikibarkan oleh pakta-pakta pertahanan Barat.

Sementara itu, Prancis—dalam gaya khasnya yang bangga dan setengah sinis—mendorong inisiatif lokal senjata dalam lingkup Uni Eropa, bahkan meluncurkan paket pendanaan €150 miliar untuk industri pertahanan. Tapi jangan buru-buru bertepuk tangan. Karena walau dana disiapkan, realitasnya tak sesederhana itu. Eropa kekurangan kapasitas industri, logistiknya tersendat, dan sistem senjatanya… terlalu banyak dan terlalu rumit. Friedrich Merz, Kanselir Jerman, dengan jujur mengakui bahwa Eropa punya “terlalu banyak sistem, terlalu sedikit unit, dan produksinya terlalu mahal.” Sebuah cara sopan untuk mengatakan: kita terlalu kacau untuk mandiri.

Lucunya, saat Eropa bingung sendiri, Amerika justru mencetak rekor. Pada Januari lalu, pemerintah AS melaporkan penjualan senjata ke luar negeri senilai $318,7 miliar—naik 29 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari total bantuan $113 miliar ke Ukraina, sekitar $68 miliar ternyata dibelanjakan… ya, di dalam negeri AS sendiri. Bisnis senjata AS sedang makmur. Perang jadi peluang. Dan Eropa? Jadi pasar.

Dan di sinilah absurditas itu mencapai puncaknya: Eropa takut pada kemungkinan Trump kembali berkuasa, takut pada janji NATO yang bisa dicabut kapan saja, takut pada instabilitas Washington… tapi tetap menyerahkan keamanan mereka pada industri militer AS. Mengandalkan teknologi Amerika, sistem komando Amerika, bahkan pelatihan dan logistik yang diatur dari Amerika. Ini bukan hanya kontradiksi. Ini menyerupai ketakutan yang justru memelihara ketergantungan, sebuah hubungan yang kalau dalam psikologi disebut toxic.

Ada perasaan getir ketika melihat bahwa ambisi Eropa untuk menjadi kekuatan global—yang tidak selalu bergantung pada AS—justru dijalankan dengan cara yang memperkuat dominasi AS. Dari satelit komunikasi militer hingga rudal presisi tinggi, dari jet tempur generasi kelima hingga sistem pertahanan rudal, semuanya Amerika. Seolah-olah Eropa bisa jadi “merdeka”… asal tetap menyewa peralatan tempur dari Pentagon. Dalam banyak hal, Eropa bukan sekadar klien, tapi sudah seperti pelanggan tetap yang tak bisa berhenti berlangganan, meski tagihannya makin mahal dan pelayanan makin tak bisa diandalkan.

Bayangkan jika ini terjadi dalam konteks lokal. Sebuah keluarga yang ingin berdikari, tapi terus membeli semua kebutuhan pokok dari toko tetangganya yang pemarah, tidak stabil, dan kadang-kadang meremehkan mereka. Mereka marah, tapi tetap membeli. Mereka merasa dikhianati, tapi tetap bergantung. Mereka ingin pisah, tapi takut tak bisa hidup sendiri. Terdengar familiar? Ya, itulah Eropa hari ini dalam hubungan pertahanannya dengan Amerika.

Tentu saja, tidak semua negara Eropa berada dalam posisi yang sama. Swedia dan Prancis mencoba memberi alternatif. Bahkan Jerman, yang biasanya konservatif dalam urusan militer, mulai berpikir untuk membangun kembali basis industri pertahanannya. Tapi upaya ini masih terlalu terfragmentasi, terlalu lambat, dan terlalu dibatasi oleh ego nasional dan birokrasi Uni Eropa yang tak pernah benar-benar tangkas dalam hal pertahanan. Semua ingin mandiri, tapi tak ada yang benar-benar mau berbagi dapur.

Pada akhirnya, ini bukan sekadar soal siapa membuat senjata, atau siapa menjual lebih banyak rudal. Ini soal arah. Apakah Eropa benar-benar ingin keluar dari bayang-bayang Amerika? Atau mereka hanya berpura-pura mandiri agar bisa tetap menyandarkan diri tanpa rasa malu? Kalau jawabannya adalah yang kedua, maka proyek ambisius seperti “European Strategic Autonomy” tak lebih dari brosur promosi yang bagus—tapi isinya kosong.

Paradoks ini tidak akan selesai dalam satu konferensi, atau satu perjanjian. Ia hanya bisa dibongkar dengan keberanian politik yang selama ini ditunda. Dan selama itu belum terjadi, kita akan terus menyaksikan Eropa bersilat lidah di podium tentang kedaulatan, sambil diam-diam menggesek kartu kredit di meja kontrak Pentagon. Sebuah drama geopolitik yang elegan, getir, dan sayangnya… nyata.