Opini

Gideon’s Chariots: Mundur Teratur dari Neraka Gaza

Pasukan Divisi ke-98 militer Israel telah ditarik dari Gaza utara. Mereka tidak pulang membawa kemenangan, hanya luka. Dalam siaran pers yang dibungkus kata-kata elegan seperti “transisi untuk misi masa depan” dan “tujuan operasional yang lebih luas”, tak satu pun terdengar seperti euforia kemenangan. Mereka pergi dengan jumlah korban di antara barisan sendiri, bukan para sandera yang katanya jadi alasan perang dimulai. Dan tentu, Gaza masih berdiri. Meski remuk, masih bernyawa, masih melawan.

Operasi “Gideon’s Chariots”, nama operasi yang terdengar seperti kisah epik dari kitab suci, ternyata lebih mirip parodi sejarah yang disusun oleh politisi dengan ego sebesar gurun Negev. Mereka membayangkan akan masuk Gaza, menyingkirkan Hamas, menyelamatkan sandera, dan pulang sebagai pahlawan. Nyatanya, mereka terperosok ke dalam labirin urban yang tak ramah, disambut bom rakitan, terowongan bawah tanah, dan tekad manusia yang sudah putus urat takutnya. Serangan demi serangan di Khan Younis, Shujaiyah, hingga Zeitoun justru membuktikan: yang digempur tidak kunjung tumbang. Yang menggempur justru mulai goyah.

Di sinilah absurditas mencuat. Militer negara yang mengklaim diri paling canggih di kawasan, yang dibanjiri teknologi dan didukung penuh oleh para sekutu kaya, kini sibuk mundur sambil mengurusi tentara-tentara muda yang insomnia karena suara-suara dalam kepala mereka lebih keras dari dentuman artileri. Mereka kembali bukan dengan sandera, tapi dengan trauma. Bukan dengan kemenangan, tapi statistik bunuh diri yang melonjak di tangga-tangga barak.

Haaretz, koran yang setidaknya masih menyisakan nalar di tengah kegilaan nasionalisme, menyebut operasi ini “tidak memiliki legitimasi domestik maupun internasional”. Bahasa yang sangat halus untuk mengatakan: ini perang yang tidak diinginkan, tidak dibutuhkan, dan tidak jelas tujuannya—kecuali untuk menyelamatkan karier politisi busuk yang kehabisan narasi selain perang. Bahkan dalam daftar prioritas militer sendiri, misi pembebasan sandera—yang dijual ke publik sebagai alasan utama perang—hanya duduk manis di urutan paling bawah. Mungkin karena lebih mudah meyakinkan publik dengan poster sandera daripada menyusun strategi pembebasan yang tidak hanya menghasilkan lebih banyak mayat.

Sementara itu, di jalur Gaza, al-Qassam Brigade tak tidur. Mereka bukan pasukan dengan anggaran triliunan dan drone berteknologi tinggi. Mereka hanya punya tanah yang mereka cintai dan anak-anak yang mereka kuburkan setiap minggu. Dan di tengah reruntuhan kota, mereka meletakkan bom barel, meluncurkan mortir, menyergap kendaraan lapis baja. Semua itu tak dilakukan dengan komputer super, tapi dengan dendam yang dirawat baik-baik sejak Nakba pertama.

Lucunya, mereka yang menggempur Gaza berkali-kali selalu terkejut melihat Gaza masih hidup. Seolah Gaza ini zombie: sudah mati, tapi terus berjalan. Mereka lupa bahwa tak ada yang lebih berbahaya dari orang-orang yang tak lagi punya apa-apa untuk hilang. Yang rumahnya sudah rata, keluarganya sudah hilang, dan hidupnya hanya tersisa satu: harga diri.

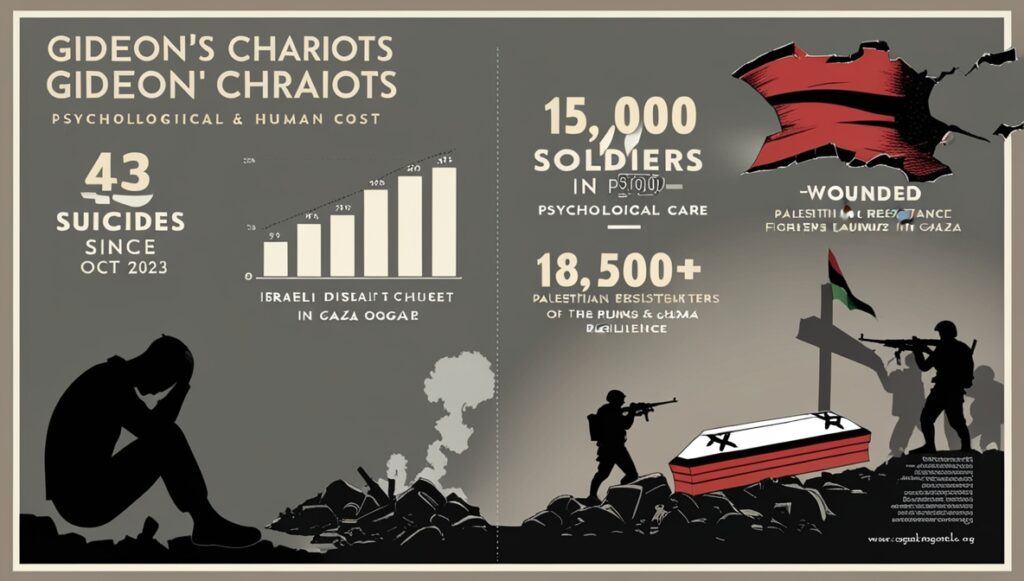

Tapi mari kita balik sedikit pandangan. Kita sering berpikir bahwa yang menderita hanyalah rakyat Palestina. Benar, mereka yang paling banyak kehilangan. Tapi sekarang, siapa sangka bahwa dalam perang yang panjang ini, mentalitas tentara Israel justru yang lebih dulu runtuh. Dalam satu bulan saja, tujuh tentara bunuh diri. Sejak Oktober 2023, jumlahnya mencapai lebih dari 43 tentara. Itu belum termasuk yang belum sempat dihitung karena masih tergantung di kamar mandi dengan sabuk celana. Trauma pasca perang (PTSD) kini menjalar seperti virus—diam-diam, menghantui, dan sulit disembuhkan.

Ironisnya, para pemimpin perang itu tetap segar bugar. Mereka tidur di ranjang empuk, meneguk anggur di balkon Tel Aviv, dan sibuk bertengkar di rapat kabinet tentang siapa yang lebih patriotik. Sementara di barak-barak sempit, anak-anak muda yang baru belajar mencukur janggut harus menanggung beban dosa nasional.

Satu studi dari Tel Aviv University bahkan menunjukkan 12% tentara mengalami PTSD. Sebanyak 15.000 lainnya sedang dalam pengawasan medis. Angka-angka itu tidak berbohong. Mereka adalah nyawa-nyawa yang terkoyak oleh keputusan politik yang dibungkus jargon “keamanan nasional”. Yang lebih mengerikan: prediksi menyebut jumlah ini bisa melonjak jadi 100.000 orang pada 2028. Bayangkan, satu kota penuh yang dihuni oleh tentara sakit jiwa. Jika itu bukan bom waktu, lalu apa?

Dan seperti biasanya, dalam sistem yang tak pernah belajar dari sejarah, solusi yang diambil pun repetitif: lebih banyak dana untuk militer, lebih banyak senjata, lebih banyak propaganda. Mereka menambal trauma dengan kampanye nasionalisme dan slogan usang, seperti orang yang mencoba menambal duka dengan menonton iklan Coca-Cola.

Kini pertanyaannya bukan lagi soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi: siapa yang masih bisa merasa waras dalam absurditas ini? Palestina, dengan kehancuran fisik yang luar biasa, justru memelihara ketahanan batin yang tak bisa dibom. Sementara Israel, yang menciptakan reruntuhan itu, mulai runtuh dari dalam.

Kita di Indonesia mungkin merasa jauh. Tapi absurditas seperti ini tak mengenal batas negara. Kita juga pernah melihat pemimpin yang memaksakan perang, yang menjual ketakutan, yang menyusun agenda dari istana dan menuliskan naskah penderitaan dari ruang ber-AC. Kita juga tahu bagaimana luka prajurit seringkali diabaikan, dan bagaimana rakyat seringkali hanya dijadikan penonton dari drama politik yang tak mereka tulis.

Jadi ketika kita membaca laporan seperti ini, sebaiknya jangan hanya merasa kasihan. Rasakan geli yang getir. Sebab inilah dunia kita hari ini: di mana sandera hanya dijadikan alasan, trauma dijadikan statistik, dan perang dijadikan komoditas. Dan Gaza, kota kecil di pinggir laut, menjadi panggung di mana seluruh kemunafikan global dipertontonkan setiap hari.

Tidak, ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang siapa yang tetap menjadi manusia. Dan sejauh ini, yang masih berpegangan pada kemanusiaannya—anehnya—adalah mereka yang hidup dalam reruntuhan.

Sumber: