Opini

Generasi Z Amerika Menolak Narasi Lama Zionis

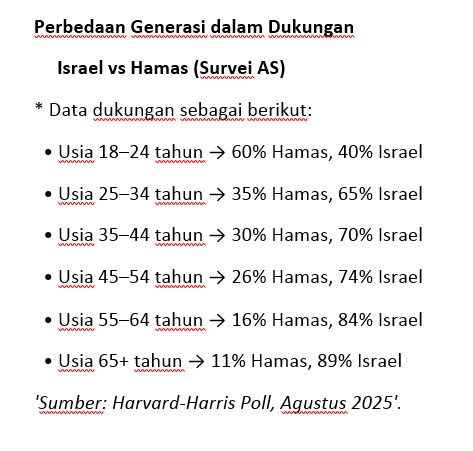

Ada sesuatu yang janggal sekaligus menggairahkan dalam lanskap opini publik Amerika hari ini. Sebuah survei sederhana—online pula, dengan dua ribu responden—tiba-tiba membuat geger karena hasilnya seperti tamparan keras ke wajah elite politik Washington. Bayangkan, enam puluh persen anak muda Amerika berusia 18–24 tahun, yang masuk kategori Generasi Z, menyatakan lebih mendukung Hamas dibanding Israel dalam konflik Gaza. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan lonceng yang mengabarkan sebuah pergeseran peradaban: generasi baru tidak lagi mau menelan bulat narasi usang tentang “Israel sebagai benteng demokrasi di Timur Tengah.”

Ironinya, survei yang dilakukan Harvard-Harris dan dimuat media konservatif seperti New York Post justru memperlihatkan kepanikan. Kata-kata yang mereka pilih sangat telanjang: “vicious terror group”, “love for Hamas”, seolah-olah para remaja kampus di AS mendadak menjelma teroris hanya karena berempati pada Palestina. Padahal kita tahu, pilihan terhadap Hamas dalam survei semacam ini lebih sebagai simbol perlawanan ketimbang dukungan ideologis terhadap satu organisasi. Generasi muda menolak diam. Mereka ingin mengatakan: kami muak dengan standar ganda, muak dengan genosida yang ditayangkan setiap hari di layar ponsel kami.

Data yang sama menunjukkan perbedaan generasi bak jurang tak terjembatani. Dari 65% usia 25–34 tahun yang masih condong ke Israel, hingga melonjak menjadi 89% pada mereka yang berusia 65 tahun ke atas. Lihatlah, generasi tua menutup mata, masih setia pada mitos lama bahwa Israel adalah sekutu abadi Amerika. Sedangkan generasi muda, yang tumbuh dengan algoritma media sosial dan mata mereka dibanjiri gambar anak-anak Gaza yang terbunuh, punya nurani yang berbeda. Mereka tidak terjebak dalam trauma Perang Dunia II yang selalu dijadikan dalih, tapi melihat langsung apa yang terjadi hari ini.

Saya rasa inilah yang paling menakutkan bagi elite Washington: pergeseran opini publik yang tak bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Selama puluhan tahun, dukungan bipartisan untuk Israel dianggap harga mati. Demokrat dan Republik bisa berseteru soal apa saja, tapi ketika menyangkut Zionis, mereka sepakat. Namun survei ini membuka celah. Ya, mayoritas Demokrat (67%) dan Republik (82%) masih pro-Israel, tapi fondasinya mulai retak. Retakan itu ada di bawah, di kalangan muda, yang kelak akan mengisi kursi-kursi kekuasaan, atau setidaknya bilik-bilik suara dalam pemilu.

Kalau kita tarik lebih dekat ke pengalaman lokal, hal ini mengingatkan saya pada bagaimana generasi muda Indonesia berulang kali menunjukkan keberanian melawan narasi mapan. Entah dalam isu reformasi 1998 atau perlawanan pada korupsi dan kekerasan negara. Anak-anak muda, yang sering diremehkan sebagai apatis, justru hadir sebagai suara paling jernih ketika ketidakadilan sudah terlalu mencolok. Demikian pula di Amerika: generasi tua boleh sibuk membela Israel atas nama “kepentingan nasional”, tapi generasi muda tahu ada hal yang lebih penting daripada politik transaksional—yakni kemanusiaan.

Namun mari kita jujur, pertanyaan survei itu sendiri problematis. “Apakah Anda lebih mendukung Israel atau Hamas?” Itu pertanyaan biner, hitam-putih, padahal realitas jauh lebih kompleks. Mengapa tidak ditanyakan, “Apakah Anda mendukung Palestina?” atau “Apakah Anda mendukung gencatan senjata permanen?” Tapi saya mengerti, inilah cara framing bekerja. Dengan memaksa responden memilih antara “negara demokratis sekutu AS” dan “kelompok teroris”, mereka berharap angka Israel tetap dominan. Dan memang, secara keseluruhan, 74% responden mendukung Israel. Tetapi ketika 60% Gen Z (usia 18–24 tahun) justru memilih Hamas, narasi itu berbalik arah.

Satirnya jelas: mereka ingin mengubur simpati terhadap Palestina di balik label “terorisme,” namun yang muncul justru kebangkitan empati lintas generasi. Apakah semua anak muda ini pengagum Hamas? Tentu tidak. Sebagian bahkan mungkin tak tahu struktur politik internal Palestina, atau sejarah panjang Fatah dan PLO. Tapi mereka tahu satu hal yang sederhana: ada ketidakadilan mencolok, ada kekerasan negara, ada rakyat sipil yang dibantai. Dalam logika moral yang murni, pilihan mereka jelas: bersama korban, bukan dengan penjajah.

Di titik ini, kita melihat benturan keras antara dua dunia. Dunia lama yang masih dikuasai elite, televisi kabel, dan lobi politik, yang terus menggembar-gemborkan “Israel berhak membela diri.” Dan dunia baru yang dikuasai gambar-gambar viral: bayi yang berlumuran debu, perempuan yang meratap di puing-puing, suara tangisan yang menembus layar TikTok. Generasi muda hidup di dunia kedua. Mereka menyaksikan secara langsung, tanpa filter diplomasi, tanpa sensor propaganda. Bagaimana mungkin mereka tidak berpihak pada Palestina?

Bagi saya pribadi, hasil survei ini juga semacam cermin. Kita sering mengira bahwa opini publik Amerika monolitik, seragam, dan terkunci dalam retorika resmi negara. Nyatanya, ada denyut lain yang muncul dari bawah. Ada kegelisahan yang menolak diseret begitu saja ke dalam perang abadi yang tidak pernah adil. Bukankah ini juga yang sering terjadi di negara kita? Anak muda tiba-tiba jadi katalis, mengguncang status quo, membuat para politisi panik.

Lebih jauh, hasil survei ini akan punya implikasi besar pada politik luar negeri AS. Jika generasi muda terus bergerak ke arah pro-Palestina, cepat atau lambat, para politisi Demokrat harus menyesuaikan diri. Jika tidak, mereka akan kehilangan basis pemilih baru. Kita sudah melihat tanda-tanda itu di kampus-kampus, dengan gerakan Students for Justice in Palestine atau aksi boikot yang semakin berani. Hari ini mungkin baru 60% Gen Z, tapi bayangkan lima atau sepuluh tahun ke depan. Ini bukan lagi soal Hamas, melainkan soal arah moral bangsa.

Tetapi jangan buru-buru romantis. Generasi muda memang sering radikal dalam simpati, tapi belum tentu konsisten dalam aksi politik. Sistem dua partai di Amerika terlalu kuat, terlalu rapi menjaga kepentingan lama. Lobi pro-Israel bukan hanya soal opini publik, melainkan soal miliaran dolar, kontrak senjata, dan cengkraman politik di Capitol Hill. Namun sejarah selalu bergerak aneh. Kadang sebuah angka survei bisa menjadi tanda awal sebuah badai.

Maka saya ingin menutup dengan ironi. Selama puluhan tahun, Amerika membiayai perang, mengirim senjata, melindungi rezim pendudukan. Mereka percaya generasi muda akan selalu ikut. Namun hari ini, anak-anak muda mereka sendiri justru menolak. Mereka memilih berdiri di sisi yang dianggap musuh oleh negaranya. Mereka mungkin belum punya bahasa politik yang matang, mungkin jawaban mereka masih kasar: “lebih dukung Hamas.” Tapi di balik itu, ada teriakan nurani yang jelas: kami tidak mau jadi bagian dari kejahatan ini.

Dan itu, saya kira, adalah pesan paling keras yang bisa lahir dari sebuah survei sederhana. Generasi Z Amerika baru saja menunjukkan bahwa hati mereka tidak bisa lagi dijajah, bahkan oleh propaganda negaranya sendiri.