Opini

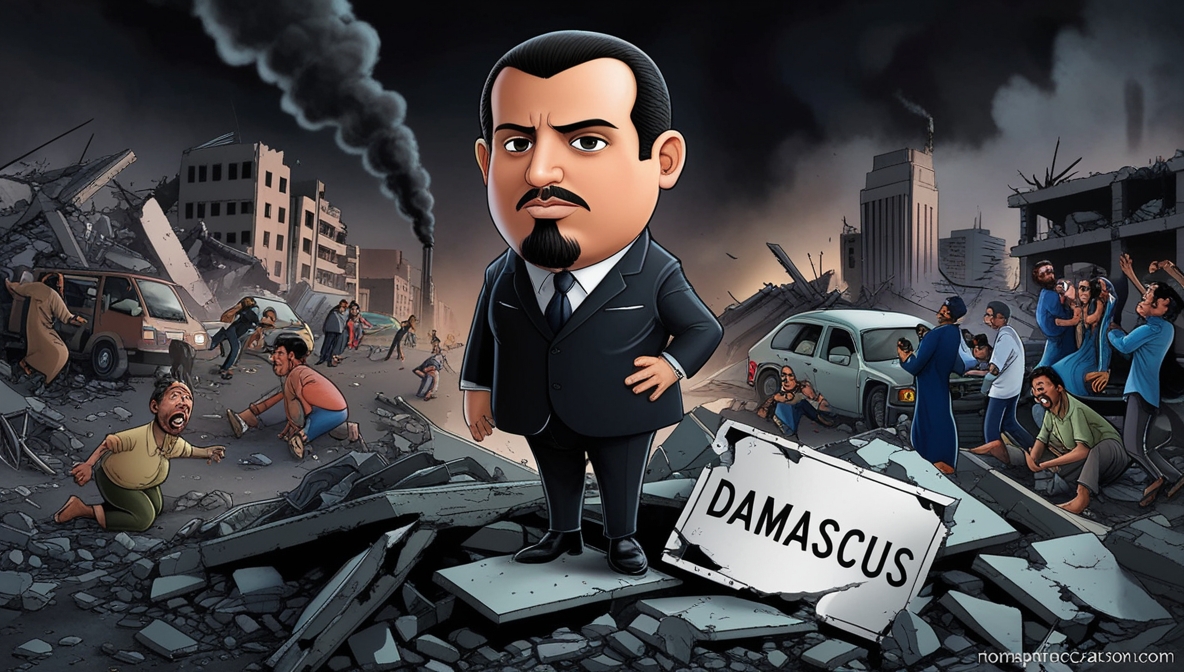

Apakah Damaskus akan Jatuh untuk Kedua Kalinya?

Desa Walgha malam itu tidak sekadar gemetar karena suara drone, tapi seolah ikut meratap dalam senyapnya. Langit Suriah, seperti biasa, kembali menjadi kanvas kelam tempat kekuasaan menuliskan kehendaknya dalam bentuk ledakan. Di pedesaan Sweida, dentuman itu bukan kabar baru—hanya kelanjutan dari kebisingan yang telah menjadi rutinitas. Tapi malam itu berbeda. Ledakan-ledakan dari drone Israel mendera wilayah yang sedang berdarah dari luka lama, mempertegas bahwa bagi sebagian negara, batas kedaulatan adalah seperti pasir di padang gurun: gampang dihapus, gampang dilangkahi, apalagi jika yang dilewati hanyalah nyawa-nyawa yang dianggap tak bernilai.

Tak ada parade atau konferensi pers kala serangan itu datang. Hanya tubuh-tubuh yang terlempar, rumah-rumah yang retak, dan suara-suara yang hilang. Targetnya? Pejuang suku Arab yang konon bergerak menuju Sweida. Tapi siapa peduli soal keakuratan intelijen ketika nyawa rakyat kecil tak punya nilai tukar geopolitik? Lagi pula, membom Suriah sudah seperti olahraga harian Israel—berkeringat sedikit, lalu menuntut dunia untuk tetap diam.

Sweida, wilayah yang dikenal tenang, mendadak menjadi etalase dari kegilaan regional. Yang disebut pertempuran antara faksi Druze dan kelompok bersenjata tribal, awalnya dipicu oleh perampokan—ya, hanya itu. Sebuah kisah kecil yang di negeri normal mungkin hanya masuk berita kriminal, tapi di Suriah, bisa menjelma menjadi konflik ratusan korban jiwa. Begitu tipis batas antara pelaku kriminal dan pihak yang “harus dibombardir”. Begitu kaburnya garis antara pertikaian lokal dan perang regional.

Ironisnya, di tengah kobaran api sektarian itu, Israel tampil sebagai penengah bersayap tempur. Dengan wajah menyeringai, mereka mengklaim melindungi komunitas Druze. Lucu, jika tidak menyedihkan. Pasukan asing membom wilayah negara lain demi melindungi satu kelompok dari kelompok lain yang juga warga negara itu. Persatuan nasional seakan menjadi proyek gagal sejak lahir. Dan di balik semua itu, ada narasi besar yang sedang dikapitalisasi: Suriah tak pernah benar-benar pulih.

Apalagi sejak Desember 2024, ketika Assad, yang selama lebih dari satu dekade bersikeras tak akan turun, akhirnya melarikan diri ke Moskow setelah Damaskus jatuh ke tangan Hayat Tahrir al-Sham. Tentu, tak semua orang menyukai HTS, bahkan banyak yang membencinya. Tapi dalam kekacauan Suriah, pilihan tampaknya hanya antara otoriter lama dan kekacauan yang baru. Ahmad al-Sharaa, pemimpin transisi dari HTS yang kini disebut sebagai presiden Suriah, menghadapi negeri yang lebih mirip reruntuhan dibanding negara.

Kantor-kantor pemerintahan yang dulu menjadi lambang otoritas kini hanya bangunan kosong, atau sudah rata dengan tanah. Di bawah al-Sharaa, ada upaya untuk menyusun kembali negara. Tapi bagaimana menyusun sesuatu yang bahkan fragmennya pun berserakan? Idlib kini menjadi ibu kota sementara, karena Damaskus sendiri tak lebih dari kota dalam status koma: belum mati, tapi nyaris tak sadar.

Dan saat semua mata tertuju pada upaya penyusunan kembali struktur negara, datanglah serangan-serangan yang justru mengguncang fondasi itu. Markas Kementerian Pertahanan di Damaskus dibombardir. Laporan meyakini bahwa itu bukan kebetulan, bukan kesalahan sasaran. Ini adalah pesan yang dikirim dalam bentuk api—pesan dari negara yang sejak awal selalu ingin memastikan Suriah tetap tenggelam dalam kekacauan.

Gencatan senjata di Sweida sempat menjadi angin segar. Pemerintah transisi bersama tokoh-tokoh Druze mencoba menegakkan pagar damai. Pos pemeriksaan didirikan. Tentara Arab Suriah, yang kini mengaku tunduk pada pemerintahan baru, ditarik mundur. Semua tampak menjanjikan. Tapi janji di Suriah adalah seperti awan di atas padang pasir: menggoda, tapi jarang menurunkan hujan. Ketika tokoh karismatik seperti Sheikh al-Hijri menolak kesepakatan damai dan menyerukan perlawanan, kita tahu—bukan senjata yang kurang, tapi rasa percaya.

Dan di situlah tragedi ini makin dalam: Suriah bukan hanya hancur karena perang, tapi karena rasa percaya antar kelompok telah mati lebih dulu. Druze curiga pada Sunni, Sunni curiga pada Kurdi, Kurdi tak percaya siapa pun, dan semua curiga pada pemerintah. Terdengar familiar? Di Indonesia pun kita punya sejarahnya: Ambon, Poso, bahkan gesekan di ibu kota. Tapi setidaknya kita masih punya institusi yang utuh. Di Suriah, bahkan konsep “negara” sedang dalam pertarungan hidup-mati.

Maka pertanyaan “apakah Damaskus akan jatuh lagi?” bukanlah spekulasi absurd. Ini adalah skenario yang realistis, mengingat laporan-laporan tentang upaya kudeta militer di kota itu, tentang ledakan-ledakan yang kembali terdengar di jalan-jalan yang baru saja mulai tenang. Pemerintahan al-Sharaa tampaknya tahu bahwa waktu bukan sekutu mereka. Tanpa dukungan luas dan dana yang cukup, sulit mempertahankan kontrol atas kota yang retak dari dalam.

Sementara itu, komunitas internasional memamerkan konsistensi yang mengagumkan: konsisten ambigu, konsisten munafik. Amerika Serikat, yang Menteri Luar Negeri barunya—Marco Rubio—menyebut konflik ini sebagai “kesalahpahaman sektarian”, juga menyerukan de-eskalasi, sambil tetap memasok senjata ke sekutu regionalnya. Uni Eropa mengutuk serangan Israel, namun tanpa sanksi. Rusia dan Tiongkok? Mereka menonton dengan mata penuh hitung-hitungan untung-rugi. Dan negara-negara Arab, seperti biasa, bereaksi tergantung siapa yang membayar makan malamnya.

Sementara itu, rakyat Suriah menjadi penonton dalam drama yang ditulis orang lain. Di Sweida, warga sipil hidup di antara pos pemeriksaan dan reruntuhan rumah. Di Damaskus, sirene kembali membangunkan anak-anak di malam hari. Tidak ada yang menginginkan perang, tapi perang tampaknya terus menginginkan mereka. Ini bukan lagi soal siapa menang, siapa kalah—ini soal siapa yang bisa bertahan satu hari lebih lama.

Mungkin di Jakarta kita merasa aman. Tapi jika ibu kota kita dibombardir oleh negara tetangga, jika tokoh-tokoh masyarakat kita menyerukan perlawanan, jika pemerintah pusat tak dipercaya oleh daerah, barulah kita akan mengerti: Damaskus bukan jauh di sana, ia bisa hadir di sini, kapan saja. Dan jika itu terjadi, akankah kita berharap pada dunia yang sekarang bahkan tak bisa menghentikan satu drone pun?

Suriah telah menjadi metafora dari apa yang terjadi ketika dunia gagal menjaga kewarasannya. Ketika intervensi atas nama demokrasi, sekuritas, dan sekte, justru memicu penderitaan berkepanjangan. Ketika kekuasaan menjadi alasan sah untuk mengebom rumah orang. Ketika satu kota dipertaruhkan bukan untuk rakyatnya, tapi untuk siapa yang boleh mengklaimnya.

Mungkin Damaskus akan jatuh lagi. Mungkin tidak. Tapi yang pasti, jika dunia terus diam, jika rakyat Suriah terus diabaikan, maka yang akan benar-benar runtuh bukan cuma ibu kota Suriah—tapi kepercayaan kita pada konsep “kemanusiaan” itu sendiri.